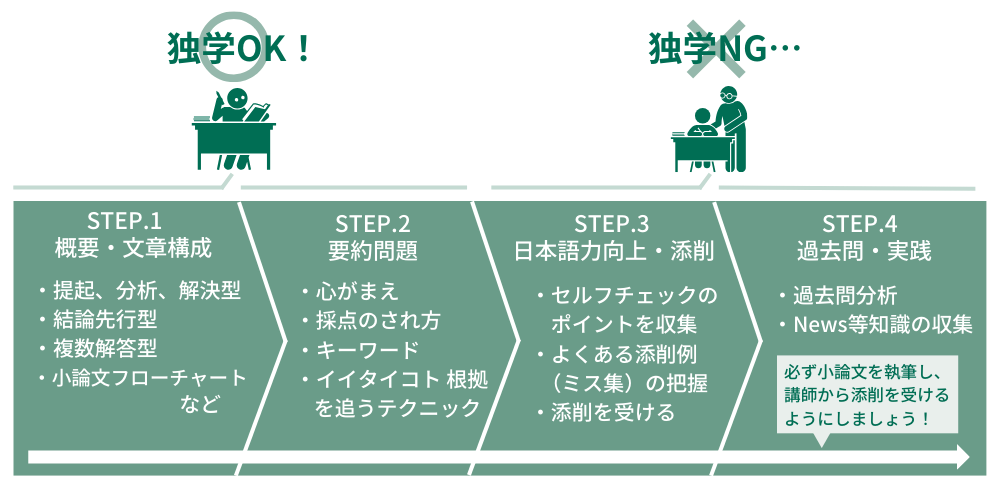

小論文対策は4STEPで進めよう

まずは、STEP.1 小論文の概要と文章構成についてです。医学部では2次試験で小論文が課せられますが、合格発表までの期日は非常に短く、採点官がじっくりと文章を読み込んでいるような余裕はありません。そのため、採点官が皆さんの書いた文章をザッと読んででも「良い文章だな…」と思わせることが大切なのです。

では、ザッと見で採点官に良い心象を与えるには何が重要なのでしょうか。それは、文章構成(論理展開)です。まずは以下の記事を読んで、確固たる文章構成(論理力)を身に着けていきましょうね。

▶︎文章構成

▶︎小論文フローチャート

次に、STEP2. 要約問題の解き方です。医学部の小論文は、大きく ”あなたの意見を述べなさい問題” と ”筆者の意見を要約(説明)しなさい問題” の2つの出題方式に分かれます。そのため、要約・説明といった国語チックな問題にも対処できないとダメなんですね。

とはいえ、皆さんの中には「要約ってどう解けばいいの?ってか、そもそも要約って?」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか(私も学生の頃はそうでした)。以下の記事を読み、「要約とはいったい何をすることなのか」「要約をするために何に気を付けて読めば良いのか」を丁寧に把握していきましょう。

次に、STEP3. 日本語力の向上です。STEP1.概要と文章構成を学ぼう! にて「採点官は大まかな文章力を見ている」とお伝えしましたが、細かな文章力をまったく見ていないというわけではありません。

こちらのブログをご覧の皆さんは、日本国籍かつ日本在住である人が多いでしょう。そのため、日本語についてはネイティブであって、”話す” コミュニケーションについては日本語がペラペラなはずです。しかし、”書く” コミュニケーションになった途端、上手く文章を書くことができない生徒が続出し、小論文講師へ相談しに来るのです。

この原因は、「(話すのは慣れているけど)文章を書き慣れていないこと」にあります。そのため、自身の書いた文章を音読しながらセルフチェックする習慣を繰り返し、正しい日本語を “書く” ことができるよう精進していきましょう。

”話す” 日本語力は長けているため、自分の ”書いた” 文章を声に出して点検すると、すぐにおかしな点やケアレスミスに気付けます。

以下の記事で、小論文を書く際のセルフチェックポイント(よくある添削例、ミス集)をまとめています。

最後に、STEP4. 過去問分析と実践練習です。STEP1~3で小論文の基本を学んだら、あとは各大学の傾向を踏まえた個別のトレーニングが肝要になります。とにかく添削を複数回受け、自身の執筆スキルを高めていくことが大切です。

その際は、医学部専門予備校や医系専門家庭教師、通信添削を受講し、プロの目線から評価にさらされるのが望ましいです。(素人目だけで判断しては△です。)