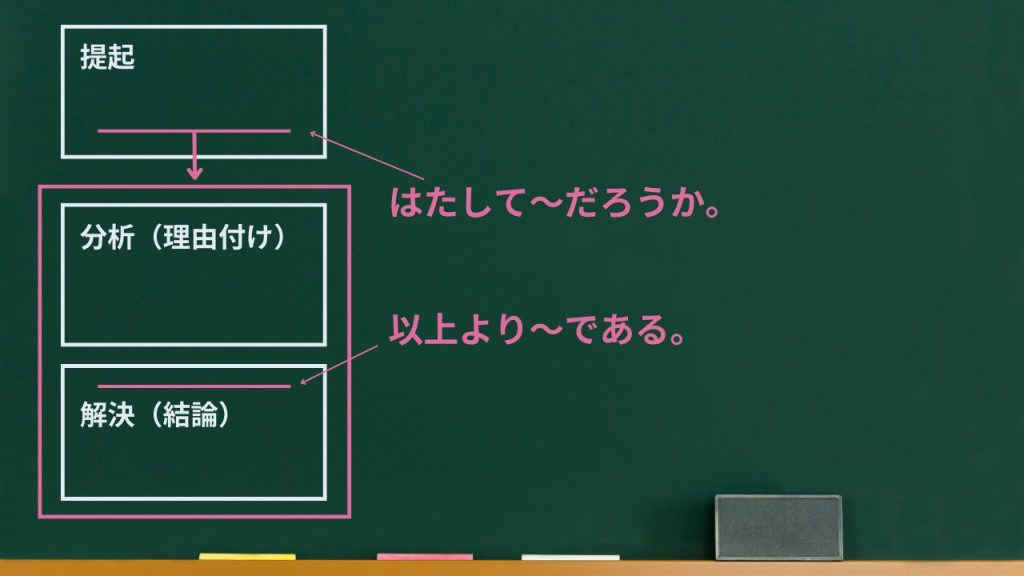

問題提起・分析・解決型がおすすめ!

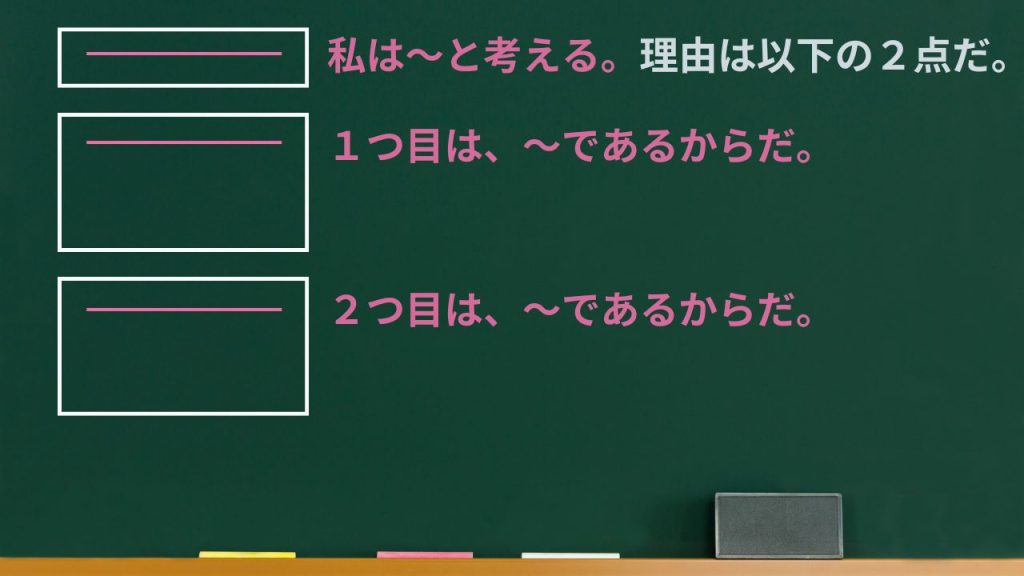

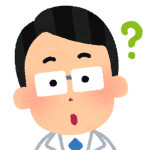

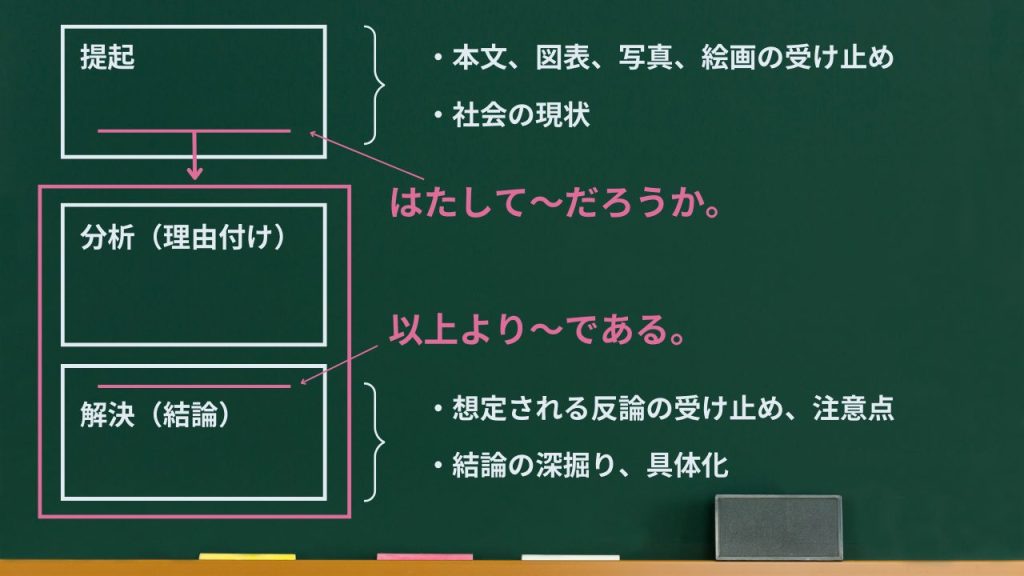

結論を述べてしまえば、小論文を書くときは極力、問題提起・分析・解決型で処理するのが望ましいです。問題提起・分析・解決型は、おおむね以下のような構成となっています。

まず、第1段落目で「はたして~だろうか。」といった具合に問題を提起し、第2段落目で「こういう理由で」にあたる理由付け(分析)を行って、第3段落目で「以上より、~である。」に相当する結論を述べる(解決)、というものです。この3段落構成であれば、各段落の役割にメリハリがあるため、だれでも添削官へ論理的な心象を与えることができるのです。

僕がこの文章構成をスクールで運営していると…

学校では「結論を先に述べなさい」と教わったんですが、結論を第1段落目に持ってこなくていいんですか?

といった質問を受けます。

小論文はただの説得学であり、読み手が納得しさえすればどのような説得方法をとっても良いのです。様々な正解があって、様々な書き方を教える先生がいらっしゃいますし、僕のお教えした問題提起・分析・解決型も間違ってはいません。

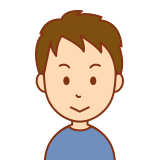

結論を先に書くと、具体的には以下のような構成になりますかね。

うん、美しい。論理構成の美しい文章は、まるでパズルのようで芸術性を感じますね。たしかにこの構成でも良い文章が書けるでしょう。

▼結論から入る書き方にはこちら!▼

しかし、それでもなお、最初に問題提起・分析・解決型の書き方をおすすめしたのはメリットが2点あるからなんです。

メリット①:字数が稼げる

小論文の初学者がぶつかる壁として良くあるのが、

何を書いたら良いのか分からない…

字数が不足して、800字も1000字も文章書けないよ…

といった問題です。

この点、私がこれから紹介していく問題提起・分析・解決型は、結論を先行して書く方法よりも、字数を自然と増やすことができる書き方なんです。詳細は後ほど解説します。

メリット②:一義的でない設問も対処できる!

結論から先行するということは、「第1段落目の最初の文に結論がくる」ということですよね。実のところ、世の中には、結論をバシッと明確に出すことのできない質問(設問)があるんです。

え? どういうこと…?

ちょっとややこしくなってしまったので、具体例を挙げつつ説明していきましょう。

いまから私がいくつか質問をしていきますので、“結論だけ”答えてみてください。よろしいですか?

好きな食べ物は何ですか?

「焼肉」とか「ピザ」といった結論が返せますよね。

好きな曲、アーティストは誰ですか?

「BUMP OF CHICKEN」とか「櫻坂46」といった答えが返せますよね。余談ですがこの問題、東海大学医学部の小論文試験でも問われているため、あまりバカにできない質問です。

上に挙げた2つの質問については、「結論だけ答えて」と言われてもサラッと答えることができますよね。それもそのはず、上記の質問は2つとも一義的な問い、つまり何を答えるべきかテーマがはっきりしているからなんです。

では、以下のような質問はどうでしょう? “結論だけ”答えられますか?

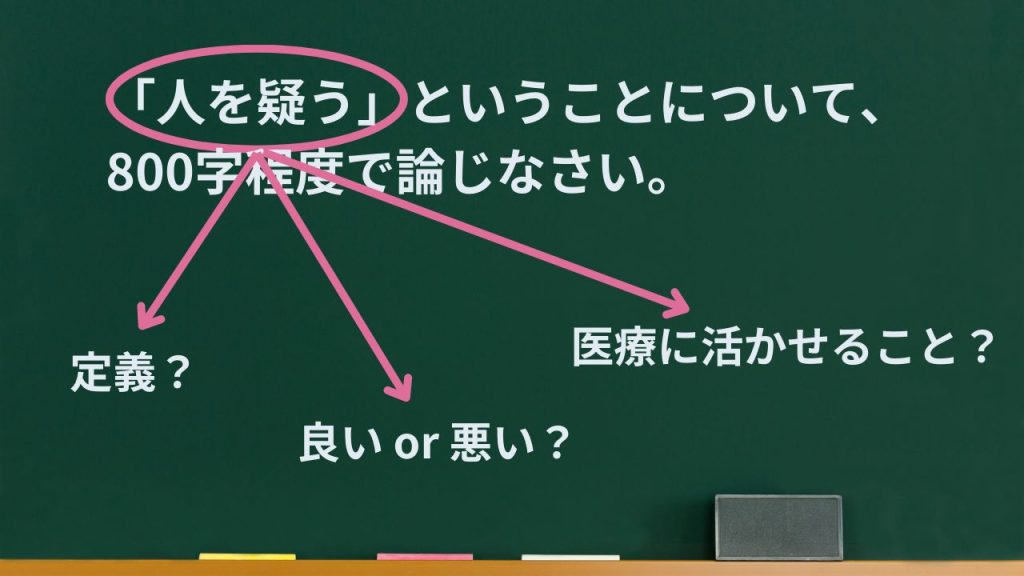

「人を疑う」ということについて論じてください。

結論はサラリと出てきますか?

…出てこないですよね?

なぜなら、「人を疑う」と言われただけであって、「人を疑う」の何について論ずればいいのか不明瞭であるからなんです。

「人を疑う」ことの定義を答えれば良いんでしょうか。それとも、「人を疑う」ことが良いのか悪いのかを答えれば良いんでしょうか。はたまた、「人を疑う」ことで医療に活かせることを答えれば良いんでしょうか。

このように、小論文の設問には一義的でない(はっきりしない!)出題が見受けられるのです。こういった、“一義的でない”出題にをされたときは、まず第1段落で「何について論ずるか」を明確にする必要があります。そのため、第1段落で「はたして〜だろうか。」とテーマ設定をする提起・分析・解決型が望ましいんですよね。

提起・分析・解決型の執筆方法を学ぼう!

では、具体的にどういった書き方に仕上がるんでしょうか。2021年杏林大学の過去問を用いながら解説を進めていきたいと思います。

「人を疑う」ということについて、800字程度で論じなさい。

▶ 第1段落目:問題提起

アニメや映画で、相手に疑いの目を持たず、一切の信頼をもって接するワンシーンに心を惹かれたことはないだろうか。ベストセラー漫画『スラムダンク』で、一匹狼の流川楓がライバルの桜木花道を信頼し、シュートを委ねたシーンは人々の心を震わせた。一方で、「儲かる!儲かる!」といった文言だけを看板に掲げ、甘い誘惑をしてくる人に対し、疑いの目を持って接することは肝要であろう。このように、「人を疑う」ことについては賛否両論あるものだが、はたして、医療現場において「人を疑う」ことは大切なのだろうか。

このように、人を疑うというテーマについて「現代社会で起こっていること」を述べつつ、「はたして、医療現場において『人を疑う』ことは大切なのだろうか。」と問題を提起しています。

「人を疑う」という言葉を聞いて、皆さんは現代社会でどのような情景を思い浮かべましたか? 私はアニメやマンガが大好きなので、スラムダンクの名シーンが真っ先にあがりました。一方で、「お金を騙し取ってくる人もいるのでは…?」といった、批判的な声も頭の中に浮かんできましたね。

そして、段落の終わりで問題提起、つまり今回論じるテーマを設定しています。今回の「人を疑う」というテーマであれば、「人を疑う」の定義を論じるのか、「人を疑う」の善悪を論じるのか、はたまた「人を疑う」ことで医療に活かせることは何かについて論じるのか、といったテーマが頭の中で候補としてあがりました。

もちろん、「人を疑う」というテーマから外れすぎなければ、上に挙げたテーマ以外について論じてもOKです。ご自身の判断で今回論じるテーマを設定してみてくださいね。

私は今回、「はたして、医療現場において『人を疑う』ことは大切なのだろうか。」をテーマとして設定しました。いかにも論じやすそうですし、答えが明確で論じる価値もありそうです。

▶ 第2段落目:分析

来院する患者の中には、知識量の差から、「医師の方が立場は上だ。言うことを聞こう」と考え、尻込みしてしまう人が一定数いる。また、自身の病気・ケガがあまりにセンシティブな内容であると、医師へ本当のことを伝えるのがためらわれてしまうかもしれない。このように、患者が伝えてくることの中には、本心ではない、言い出せずに隠してしまっているような想いがあるものだ。チーム医療の現場においても、似たことが言える。医療の現場はひっ迫しており、ときに狂気の沙汰で治療・手術に挑んでいることが多い。だからこそ、医師たちは強い疲労感や悩みを抱えていることが多いのだが、「こんなことで根をあげるんじゃない」という自分へのプライドや、「チームに迷惑をかけたくない…」という優しさから、自身の体調・本音を言い出せずにいることもあるだろう。上記2例のように、コミュニケーションの相手方が伝えていることは全てではなく、「その内に秘めた本当の想いがあるかもしれない」と疑ってかかることは重要である。

この段落では、結論を支える根拠、つまり理由付けをしています。小論文は説得学ですので、添削官に自身の唱える結論を納得してもらえるような理由付けを選ぶべきです。今回であれば、対患者さんと対チーム医療の観点で考えてみました。

医師という職業は、言わずもがな誰もが羨み、権威性の強いステータスかと思われます。そのため、患者さんの中には気後れしてしまって本当の想いを隠してしまっているケースは多いでしょう。だからこそ医師は、

この患者さんは遠慮してないかな? ホントは言いたいことあるんじゃないかな?

と疑ってあげることが大切です。

また、切迫した医療現場だからこそ、チーム医療内でも「人を疑う」ことが大切になるでしょう。解答例のように、強い責任感や迷惑をかけたくないという想いから、自身の疲労感を隠してしまっているケースもあるそうです。これは肉体的な疲労に限らず精神的な疲労についても同様のことが言え、周囲に気を配ってくれる仲間が求められています。

このように、対患者さん・対チーム医療の例を取り上げた上で、第3段落の主張を支える根拠づくりをしているのです。

▶ 第3段落目:解決

以上より、医療現場において「人を疑う」ことは、ときに大切になるのではないだろうか。もちろん、対患者であっても、対チーム医療であっても、お互いを信頼しあう関係を構築・維持していくことは重要である。基本は信頼ベースで医療を行いながらも、その人の些細な所作等を汲み取り、適切に対処していくことが望ましい。

この段落では、これまで提起してきたテーマに対し解決策を提示する結論の段落となっています。

今回であれば、第2段落で挙げてきた ①対患者さんの例 ②対チーム医療の例より、医療現場において「人を疑う」ことはときに大切、という結論に至りますよね。

▶ 模範解答 杏林大学2021「人を疑う」

アニメや映画で、相手に疑いの目を持たず、一切の信頼をもって接するワンシーンに心を惹かれたことはないだろうか。ベストセラー漫画『スラムダンク』で、一匹狼の流川楓がライバルの桜木花道を信頼し、シュートを委ねたシーンは人々の心を震わせた。一方で、「儲かる!儲かる!」といった文言だけを看板に掲げ、甘い誘惑をしてくる人に対し、疑いの目を持って接することは肝要であろう。このように、「人を疑う」ことについては賛否両論あるものだが、はたして、医療現場において「人を疑う」ことは大切なのだろうか。

来院する患者の中には、知識量の差から、「医師の方が立場は上だ。言うことを聞こう」と考え、尻込みしてしまう人が一定数いる。また、自身の病気・ケガがあまりにセンシティブな内容であると、医師へ本当のことを伝えるのがためらわれてしまうかもしれない。このように、患者が伝えてくることの中には、本心ではない、言い出せずに隠してしまっているような想いがあるものだ。チーム医療の現場においても、似たことが言える。医療の現場はひっ迫しており、ときに狂気の沙汰で治療・手術に挑んでいることが多い。だからこそ、医師たちは強い疲労感や悩みを抱えていることが多いのだが、「こんなことで根をあげるんじゃない」という自分へのプライドや、「チームに迷惑をかけたくない…」という優しさから、自身の体調・本音を言い出せずにいることもあるだろう。上記2例のように、コミュニケーションの相手方が伝えていることは全てではなく、「その内に秘めた本当の想いがあるかもしれない」と疑ってかかることは重要である。

以上より、医療現場において「人を疑う」ことは、ときに大切になるのではないだろうか。もちろん、対患者であっても、対チーム医療であっても、お互いを信頼しあう関係を構築・維持していくことは重要である。基本は信頼ベースで医療を行いながらも、その人の些細な所作等を汲み取り、適切に対処していくことが望ましい。

(830字)

問題提起・分析・解決型の補足説明

問題提起・分析・解決型という文章構成を学んでまいりましたが、ここで補足したいことが2点出てきます。それが、論理のつながりを意識してほしいということと、キーセンテンス・ナンバリングを駆使してほしいということです。

論理のつながりを意識しよう!

問題提起・分析・解決型の文章構成を整えたとき、2つの論理ができあがっていますので、それぞれつながっているか点検しましょう。

まずは、問題提起と解決が「自問」と「自答」の関係でつながっているかチェックしましょう。

上図のように、「はたして、医療現場において『人を疑う』ことは大切なのだろうか」と「以上より、医療現場において『人を疑う』ことは、ときに大切になるのではないだろうか。」で見てみると、それぞれ「自問」と「自答」の関係になっていますよね。

次に、分析と解決が「理由」と「結論」の関係でつながっているかチェックしましょう。

上図のように、「コミュニケーションの相手方が伝えていることは全てではなく、『その内に秘めた本当の想いがあるかもしれない』と疑ってかかることは重要である」と「以上より、医療現場において『人を疑う』ことは、ときに大切になるのではないだろうか。」で見てみると、それぞれ「理由」と「結論」の関係になっています。

つまり、問題提起・分析・解決型では、「はたして~だろうか。」と第1段落目でテーマを絞り、以下の内容を限定させます。その上で、第2段落目で「こういう理由で」、第3段落目で「こう考えます。」と構成しているだけなのです。

下書きの段階でこれらの論理が築けているかチェックしましょう!

キーセンテンス・ナンバリングを駆使しよう!

キーセンテンスとは、読み手が最も集中して良く見る段落のアタマとオシリに、各段落で一番伝えたいことを持ってくるという表現技法です。これにより、文章構成が複雑化せず、平易で論理だった文章を仕上げることができます。

アニメや映画で、相手に疑いの目を持たず、一切の信頼をもって接するワンシーンに心を惹かれたことはないだろうか。ベストセラー漫画『スラムダンク』で、一匹狼の流川楓がライバルの桜木花道を信頼し、シュートを委ねたシーンは人々の心を震わせた。一方で、「儲かる!儲かる!」といった文言だけを看板に掲げ、甘い誘惑をしてくる人に対し、疑いの目を持って接することは肝要であろう。このように、「人を疑う」ことについては賛否両論あるものだが、はたして、医療現場において「人を疑う」ことは大切なのだろうか。

来院する患者の中には、知識量の差から、「医師の方が立場は上だ。言うことを聞こう」と考え、尻込みしてしまう人が一定数いる。また、自身の病気・ケガがあまりにセンシティブな内容であると、医師へ本当のことを伝えるのがためらわれてしまうかもしれない。このように、患者が伝えてくることの中には、本心ではない、言い出せずに隠してしまっているような想いがあるものだ。チーム医療の現場においても、似たことが言える。医療の現場はひっ迫しており、ときに狂気の沙汰で治療・手術に挑んでいることが多い。だからこそ、医師たちは強い疲労感や悩みを抱えていることが多いのだが、「こんなことで根をあげるんじゃない」という自分へのプライドや、「チームに迷惑をかけたくない…」という優しさから、自身の体調・本音を言い出せずにいることもあるだろう。上記2例のように、コミュニケーションの相手方が伝えていることは全てではなく、「その内に秘めた本当の想いがあるかもしれない」と疑ってかかることは重要である。

以上より、医療現場において「人を疑う」ことは、ときに大切になるのではないだろうか。もちろん、対患者であっても、対チーム医療であっても、お互いを信頼しあう関係を構築・維持していくことは重要である。基本は信頼ベースで医療を行いながらも、その人の些細な所作等を汲み取り、適切に対処していくことが望ましい。

(830字)

模範解答、赤のアンダーライン部分をご覧ください。

第1段落目オシリで「はたして、医療現場において「人を疑う」ことは大切なのだろうか」、第2段落目オシリで「上記2例のように、コミュニケーションの相手方が伝えていることは全てではなく、その内に秘めた本当の想いがあるかもしれない」と疑ってかかることは重要である」、第3段落目アタマで「以上より、医療現場において「人を疑う」ことは、ときに大切になるのではないだろうか」 と持ってくることで、それぞれの段落が問題提起・分析・解決なんだな、と一目でわかるよう読み手に配慮しています。

そしてナンバリングとは、「〇〇は3つある。1つ目は~。2つ目は~。3つ目は~。」といった具合に、自身の考えが何点あるのか整理しながら説明する表現技法です。自身の考えが複数あるときには積極的に活用するのが好ましいでしょう。

別の出題例を取り上げてしまいますが、具体的には以下のようになります。

「競争社会」について、800字程度で論じなさい。

…(途中まで省略

以上より、努力を促し怠けるのを防ぐという点で、競争社会は良いものと言えよう。医学生・医師であっても、成績・評価を受け、仲間としのぎを削って努力し、社会のために向上していく心は必要であると考える。ただし、健全な競争社会を築いていく上で、以下の3点には注意しなければならない。1つ目は、皆が等しく競争に参加できるよう、競争へ参加するための障壁をなくすこと。2つ目は、成績・評価を受けるときは、公正・平等な基準を設けること。3つ目は、競争で大きな傷を負う人を出さない制度・傷を負った人を皆で支えていける制度を整えることである。

字数の稼ぎ方(字数が不足してしまう君へ)

ここまでコーチングを進めていると…

字数の膨らまし方、字数の稼ぎ方はないでしょうか…?

といった悩みを相談されることが多くあります。たしかに、小論文を書いたことのない人にとって「800字で記述しろ」との要求は拷問に聞こえますよね。

先述のとおり、問題提起・分析・解決型を初学者の人におすすめしているのは、論理構成が整うというメリットだけでなく、実はもう1つ“自然と字数を稼げる”というメリットもあるからなんです。最後にこの点を紹介したいと思います。

皆さんが字数で困るところといえば、原稿用紙の最初と最後の部分、つまり問題提起「はたして~だろうか。」より上の部分と、解決「以上より~である。」の下の部分ではないでしょうか。

まず、問題提起「はたして~だろうか。」より上の部分について、字数の稼ぎ方を2パターン学んでみましょう。

本文、図表、写真、絵画等の受け止め

小論文の出題方法は多岐にわたります。「〇〇について述べなさい」と1行しか書いていない問題や、複雑な文章を読まされて文章を書かせる問題、物語を書かせる問題、写真・絵画等を読み取り感じたことを書かせる問題など、実に様々なものが挙げられます。

その中で、本文、図表、写真、絵画等が問題に掲載されている場合、出題者はそれらを丁寧に受け止めてくれることを期待しています。つまりは、「筆者は~について、~と述べている。私もこの考えには賛成で~。」とか「この写真からは~ということから、~ということが推測される。」といった具合に用意されている本文、図表、写真、絵画等を丁寧に受けて止めていますよとアピールするのが良いでしょう。

社会の現状

とはいえ、先ほどの例題「『人を疑う』ということについて論ぜよ」には、本文と呼べるようなものがありませんでしたよね。あるいは、本文などがあったとしても「今回の本文、あんま参考にならねぇな… いいや、無視して原稿を書こう…」ってなるときだってあります。

そのように受け止めるべき本文等がない場合、今回問われているテーマについて社会の現状を書いてみてはいかがでしょうか。先ほどの解答例でも、「人を疑う」について社会の現状をまとめていますので、ご参照ください。

アニメや映画で、相手に疑いの目を持たず、一切の信頼をもって接するワンシーンに心を惹かれたことはないだろうか。ベストセラー漫画『スラムダンク』で、一匹狼の流川楓がライバルの桜木花道を信頼し、シュートを委ねたシーンは人々の心を震わせた。一方で、「儲かる!儲かる!」といった文言だけを看板に掲げ、甘い誘惑をしてくる人に対し、疑いの目を持って接することは肝要であろう。このように、「人を疑う」ことについては賛否両論あるものだが、はたして、医療現場において「人を疑う」ことは大切なのだろうか。

次に、解決「以上より~である。」の下の部分について、字数の稼ぎ方を2パターン学んでみましょう。

想定される反論の受け止め、注意点

「きのこの山、たけのこの里、どちらが好きですか?」とか「競争社会に賛成ですか、反対ですか?」といった二律背反(ディベート形式)な問題が出題されたとき、私たちはどちらかの立場に立たなくてはなりません。中途半端な立ち位置だと、主張が弱まって聞こえてしまいますし、質問にもキチンと答えていることになりませんからね。

とはいえ、「はい、たけのこの里が好きです!」とか「はい、競争社会に賛成です!」とだけ主張すると、反対意見が聞こえてきませんか? そう、原稿用紙の終盤に至るまで、ずっと「たけのこの里が好きです!」「競争社会に賛成です!」と主張してばかりで反対意見への配慮をしていないと、相手も「でもきのこの山の方が~!」「でも、競争社会はこんなデメリットが~!」と反骨精神が芽生えてしまいます。

だからこそ、最後の最後に「たしかに~という意見もあろう。しかし~。」と、想定される反対意見を丁寧に受け止めたり、自身の出した結論の注意点を述べていくのが良いでしょう。バランス感覚があって良い心象を受けませんか?「人を疑う」の例でいえば、「もちろん、対患者であっても、対チーム医療であっても、お互いを信頼しあう関係を構築・維持していくことは重要である。」といった具合で仕上げています。

以上より、医療現場において「人を疑う」ことは、ときに大切になるのではないだろうか。もちろん、対患者であっても、対チーム医療であっても、お互いを信頼しあう関係を構築・維持していくことは重要である。基本は信頼ベースで医療を行いながらも、その人の些細な所作等を汲み取り、適切に対処していくことが望ましい。

結論の深掘り、具体化

以下の例題について考えてみましょう。

あなたのできる身近な環境問題対策について、800字以内で論じなさい。

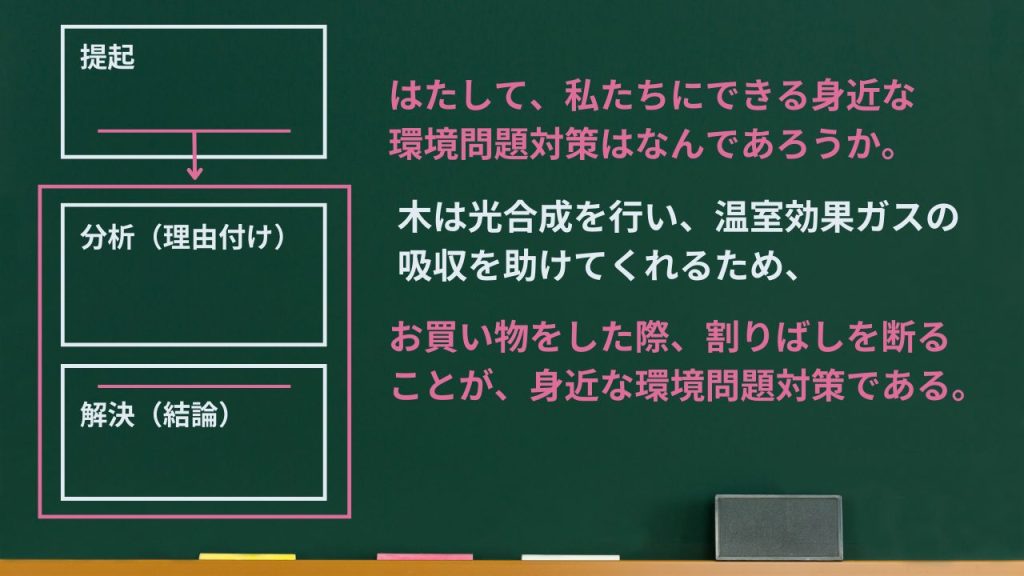

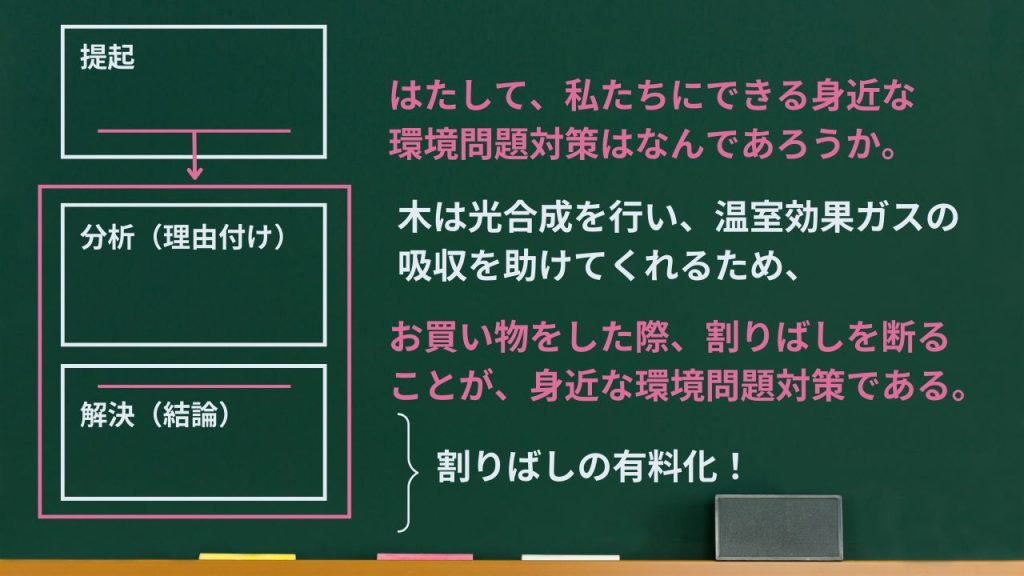

上図のとおり、問題提起の部分は「はたして、私たちにできる身近な環境問題対策はなんであろうか。」になりますよね。そして解決部分は「以上より、お買い物をした際、割りばしを断ることが身近な環境問題対策である。」といった具合になると思います。

この結論は、二律背反(ディベート形式)な答えではなく、単に1つの提案であるだけなので、反論が聞こえてくることはありません。「お買い物をした際は、割り箸やビニール袋をもらうべきだ!」といった反論は違和感があります。

こういったときには、結論についての深掘り、具体化をするのが良いでしょう。「以上より、お買い物をした際、割りばしやビニール袋を断ることである。」という結論の場合を考えてみると、ほとんどの人は割り箸やビニール袋を受け取っていませんかね。このままでは自身の提案が実現されることはないでしょう。

そこで、具体的にどんな対策を練れば自身の案が実現されるのかを考えてみると良いです。例えば、「割り箸・ビニール袋を有料化させる」とか、「有名芸能人の啓発ポスターを掲示する」といったアイデアはどうでしょう? 文章化すると以下のような感じになります。

…(途中まで省略

以上より、買い物をした際に配られる割り箸やビニール袋を断ることが、私たちにできる身近な環境問題対策である。とはいえ、国民のほとんどは買い物時に、割り箸やビニール袋を受け取っているのが現状ではなかろうか。そのため、割り箸やビニール袋の有料化をより推進したり、芸能人やインフルエンサーと協働し環境意識を啓発したりして、より実効性ある対策を実施していくべきだろう。

以上が「字数の稼ぎ方」でした。

原稿用紙の最初には、

✅本文、図表、写真、絵画等の受け止め

✅社会の現状

これらを入れて文章をかさ増しする。

そして原稿用紙の最後には、

✅想定される反論の受け止め、注意点

✅結論の深掘り、具体化

これらを入れて文章をかさましするのがポイントです。