船口のゼロから読み解く最強の現代文(Gakken)

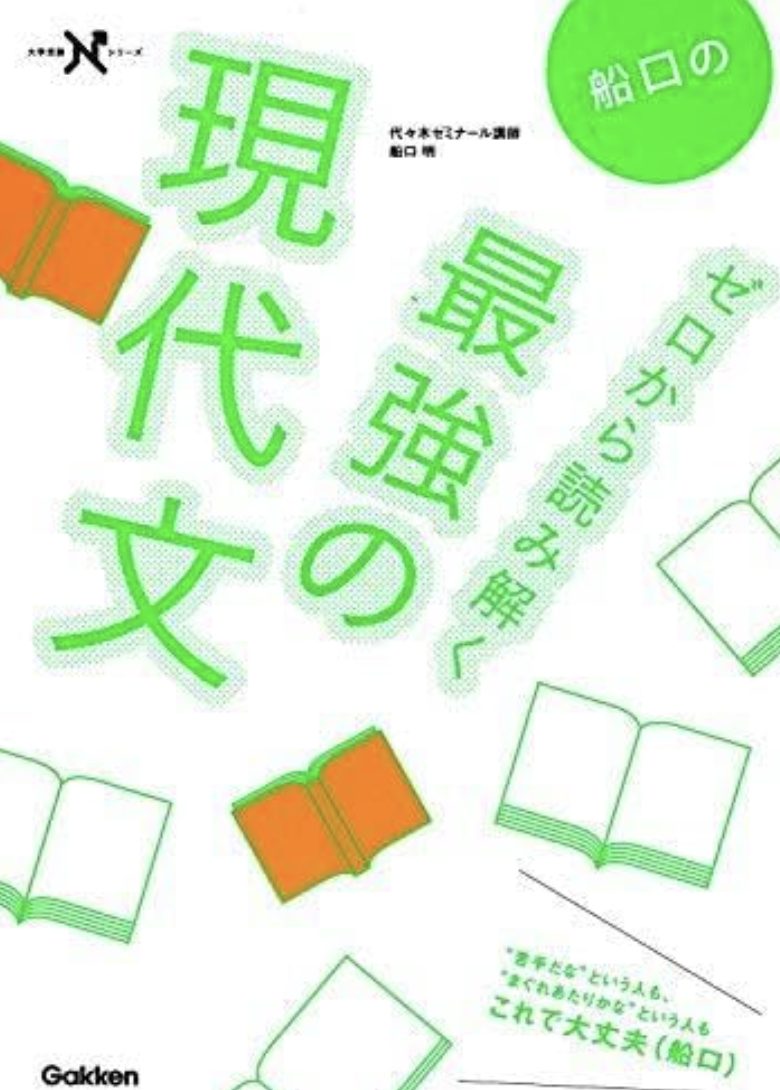

『田村のやさしく語る現代文』は…

✅薄い本でサラリと学べる

✅現代文で必要不可欠な知識がまとまっている

こういったメリットがある一方で、

🌀当たり前のことばかり書かれている

🌀白黒で見にくい

🌀行間のあいた解説が多い

といったデメリットも挙げられたため、一部の受験生からは「この本はやらなくて良いよ!」という批判もありました。

しかし、この本は違います。

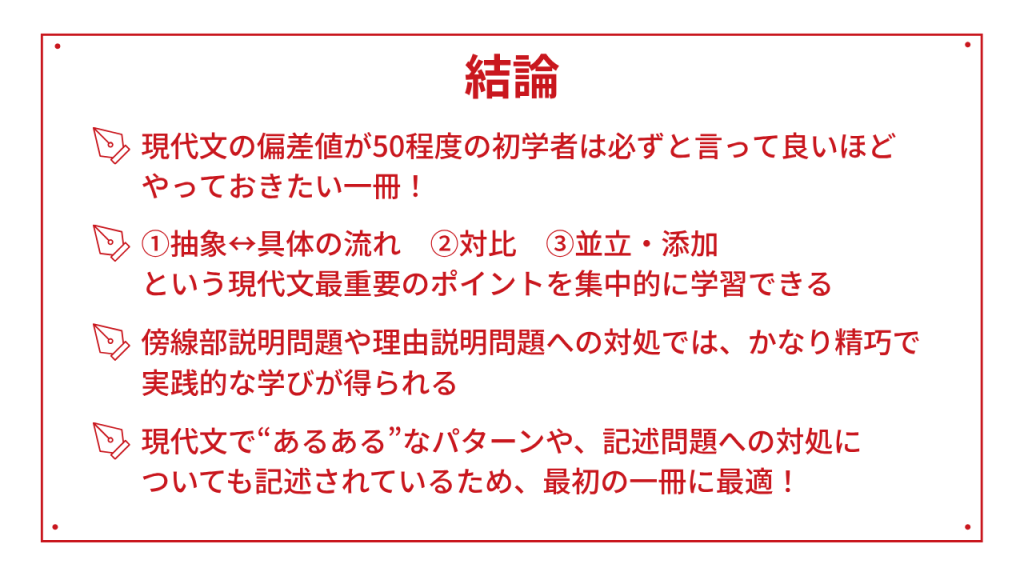

結論からお伝えすると、この本は誰もが一冊目(田村をやるなら二冊目)にやっておくべき本です。

今回は、巷で評判の『ゼロから読み解く最強の現代文(通称:船口のゼロから)』について、予備校講師目線のレビューをしていきたいと思います。

この本の概要

基本情報

・ページ数:294

・出版社:学研プラス

・サイズ:A5

・発売日:2010/6/1

この本の構成は以下のとおり。

STEP.1 正しい読解法(計61ページ)

5題の現代文を演習しながら、読解に必要な3つのポイント+αをインプットする

STEP.2 読解法のトレーニング(計174ページ)

10題の現代文を演習しながら、STEP.1で学んだ読解のポイントをアウトプットする

現代文で“あるある”な構成ですが、やっぱりこの構成は分かりやすいですね!

現代文って読むときのお作法、ルールをいかにインプットしているかが大切なんですが、初学者って

現代文のお作法はこうだよ!

現代文はこういう科目だよ!

っていうのを理解していないように思われます。

この本は、偏差値50程度の初学者や、現代文を自分ルールで解いていて伸び悩んでいる受験生向けに書かれた本。

読解力を向上させたい人に必要なエッセンスが凝縮されているといっても過言ではありません。

出版社がいうように、基礎中の基礎がまとめられた現代文参考書です!

この本の良い点

大きく分けて、この本の良い点は4つあります。

①学ぶべきポイントがギュッと凝縮

現代文ができるようになるには、指示語や接続詞、助詞、対立・同値構造、常識に反する文章やキーワードのマーク、はたまたテーマに関する背景知識など、実にさまざまなチェックポイントを習得しなければなりません。

僕も予備校で小論文・読解を指導していますが、すべてをきちんと説明しようとするとまぁ〜↑時間がかかります。それだけ現代文で学ぶべきことは多いんです。

日本語ネイティブの私たちであっても、現代文ができるようになるにはそれなりの時間がかかります。

でも、受験生はやるべきことがたくさんあって、現代文に割ける時間は限られていますよね。

この本では、初学者が身につけておくべき現代文のエッセンスを凝縮しています。

読解の3つのポイント

①「抽象↔︎具体」の流れを押さえる!

②「対比」に注目する!

③「並立・添加」は必ずチェック!

引用:船口のゼロから読み解く最強の現代文

これだけです。(迫真)

でも、これらのポイントって簡単に習得できるものではないんですよね。

著者は、15の問題&解説を通じ、皆さんがこれらのポイントを確実に習得できるようしつこくしつこく教えてくれてるんですね。

3つのポイントは“間違いなく”読解に不可欠な視点です!

現代文で教えるべき事項はたくさんある中、ここまで要点を整理した著者には脱帽ですね。

②「対比」について詳細な解説

①と重複するところがあるのですが、僕がこの本を一番高く評価しているのは、「対比」について詳細な解説がなされている点です。

以下の記事で述べたとおり、文章を読解する上で最も大切なのは対比(対立)構造を掴むことです。

\要約・読解のポイントをまとめています!/

この本では、15問ほぼすべての文章に「対比」構造が見られ、すべての問題を演習し終わったあとには

あぁ、はいはい。いつもの「対比」構造ね。

と自然に「対比」構造を追える姿勢が身についています。

え?「対比」ってそんなに重要なの?

といった声が聞こえそうですが、めちゃくちゃ重要です!

船口先生も別の本で

(対比構造について解説した後)

最近の生徒を見ていると、現代文が苦手な人はこういう思考ができていないことが多いんです。

引用:きめる!共通テスト現代文

と述べていますし、僕自身も

読解力のある子とそうでない子の差は、対立構造が掴めるか否か

と常々発信しています。めちゃくちゃ重要ですから、この本で「対比」を掴めるようにトレーニングしてくださいね。

また、頻出の対立パターンについても解説しているのがこの本の良いところ。

頻出する対比

文中には様々な「対比」が出てきますが、中でも特によく出てくるのは、

(1) 日本と西洋の対比

(2) 筆者の主張と一般論の対比

(3) 時代の対比(近代以前と近代/近代と現代など)

引用:船口のゼロから読み解く最強の現代文

僕目線から見ても、この3つの対立パターンは頻出です。

問題演習をしながら

✅日本と西洋はそれぞれどういった性質を持つか

✅近代はどういった時代か

✅現代はどういった時代か

といった背景知識も学べるので、得点へと直結しやすいんですよね。

背景知識があるのとないのでは、文章の理解しやすさに歴然とした差が生まれます!

ここまで徹底的に「対比」構造を攻略できる本はほかにありません。最強です。

③傍線部・理由説明問題の詳細な解説

傍線部・理由説明問題について詳細な解説が掲載されている点もこの本の特徴です。

傍線部問題はまずは「傍線部」をしっかり分析する!

引用:船口のゼロから読み解く最強の現代文

「現代文では文章をよく読むことが大切!」と言われると、読解力のある子もない子も

そんなの当たり前じゃん!

そんなの当たり前ですよ。

と言います。でも、試験をとおして読解力を点検してみると、両者のあいだには明らかな差が出ています。これはなぜでしょう?

僕の考えですが、両者のあいだには解像度の差があります!

解像度とは、どれだけ細かく(高精細に)表示・出力・記録できるか。

つまり、どれだけ細かく(高精細に)文章を読めるかという点に読解のできる子・できない子の差があるのです。

傍線部を問われたとき、読解力のない子はすぐさま直前直後を点検したり、選択肢を吟味したりしてしまうのですが、読解力のある子はまず傍線部を点検し分析しています。

問題

A 「彼は頭がいい」とあるが、なぜか。

B 「彼は頭がいい」とあるが、なぜそういうのか。この2つの問いに対する答えは、違うものになります。

引用:船口のゼロから読み解く最強の現代文

理由説明問題についても解像度高い読解が求められます。

上の文章ABを見てみると、「なぜか」「なぜそういうのか」と書いてあり、微妙な文言の違いが見受けられます。

読解力のない子がこの文言を見たとき

OK!とりあえず理由を見つければいいんだな!

と捉えてしまいますが、著者は「それでは足りない」と警鐘を鳴らしています。

Aの文章は単純理由説明。つまり、「彼の頭が良くなった理由」を示せばそれでOKです。

しかし、Bの文章は判断根拠説明。つまり、「彼が頭が良いと判断する理由」を示さねばなりません。

文言の違いは些細であっても、問われていることには大きな違いがあります。

この本は、読解力のない、解像度の低い読解をしている受験生が詰まりそうなポイントを漏れなく拾って丁寧に解説してくれています。

痒いところに手が届く…とはこのことですね!

④記述式・空欄補充問題についても解説が豊富

記述式や空欄補充の問題&解説もついており、これらの基礎を身につけることもできます。

そのため、国公立大学or私立大学、マーク式or記述式…どの大学を受験するにせよ、この本ははじめの一冊として最適なんですよね。

もちろん、この本を終えた後は共通テスト用の参考書、マーク式の問題集、記述式の問題集など、皆さんの受験校に応じた対策を進めていく必要があります。しかし、どの形式であっても“基本の「き」”的な解説をしてくれている本なので、この本は最初の一冊に選定すると良いでしょう。

この本の悪い点

悪い点はほぼありませんが、バランスを取るためあえて茶々を入れるならば次の2点が挙げられます。

①この本だけで闘えない

これは『田村のやさしく語る現代文(代々木ライブラリー)』と同じですね。というか、どの現代文参考書にも言えることです。

上でも述べていますが、この本を2回・3回読み終えた(習得した)後は…

✅『きめる!』などの共通テスト対策参考書を読む

✅『読解力開発講座』のような応用的な要約トレーニングを積む

✅各大学の過去問演習をする

といった取り組みが必要になります。

小論文対策をしたいのであれば、MedFixのオンラインコーチングや無料でお配りしている『完全攻略テキスト』が最適です。

②国語力のない受験生に向かない

この本で、唯一『田村のやさしく語る現代文(代々木ライブラリー)』に劣っていると感じた点は、とことん国語力・読解力のない受験生へ意識づけできていない点です。

僕も大手医専予備校で何年も働き、現在もMedFixで全国の医学部受験生をオンラインコーチングしているので痛感していますが、読解力のない子って一言一言を大切にする、丁寧に読んでいくという姿勢が身についていないんですよね。

私はフランス語も話すことができます。

読解力のない子がこの文章を読んでも

はぇ〜フランス語ぉ。すっごいなぁ…

としか感じませんが、読解力の基礎ができている子は

「も」ってなんだよ「も」って。あとほかに何話すことができるんだよ。

と感じているでしょう。並立・追加を表す助詞「も」があることで、本文に明記されていなくとも、「フランス語以外の外国語が話せること」を暗に示しています(素直に解釈できる)。

読解力がある子からしたら

は?当たり前だろ?日本人なんだから(笑)

と思えることであっても、読解力がない子、偏差値が伸びないor安定しない子からしたら「これが知りたかったんだよ!!」と言える、超ド基礎的な学びってあるんですよね。

接続詞・助詞・指示語、「本文に書いてあることをありのまま受け止める」姿勢の涵養という点では、『田村のやさしく語る現代文(代々木ライブラリー)』に軍配が上がるでしょう。

基本的な読解力のある子は、いきなり『船口のゼロから…』から入ってしまって良いと思いますが、不安であれば『田村のやさしく…』を読んだ後に取り掛かるのが良いでしょう。

どんな人におすすめか?

万人におすすめしたい“はじめの一歩”の良書です。

僕が現役時代に戻ったら、まずこの本を手に取り、血肉と化するまで何度も何度も熟読したいと思います。かなりおすすめですよ!

1周まわしただけで満足せず、何度も何度も繰り返し演習しよう!